【学校探訪記】伊勢崎興陽高校ってどんなことを学ぶの?(前編)

「伊勢崎興陽高校って人気あるんですね」。太田市在住で中学2年生の子どもを持つ母親は入試の倍率を眺めていて、興陽高校の倍率が印象に残ったそうだ。「(伊勢崎)市内じゃないので、清明高校と興陽高校の違いがよく分からない」と疑問を口にした。かつて農業高校、いま総合学科。では総合学科ってどんなことを学ぶのか。実はしっかりイメージできる保護者や受験生はそう多くないのでは? 校名からだけでは掴めない学校の実像に迫るべく、取材を申し込んだ。

「農業高校」から「総合学科」の高校へ

伊勢崎興陽高校は前身の佐波農業高校を含めると100年以上の歴史を持つ伝統校だ。

高校改革の流れを受けて佐波農業高校から伊勢崎興陽高校に校名が変更されたのは1993年(平成5年)のことだ。当時は都市工学科が加わってのスタートだった。それから総合学科に再編されたのは2005年(平成17年)。ここから6つのコースが設けられ、現在の形になった。

「(学科について補足すると)普通科、専門科があり、総合学科は第3の学科という位置づけです。県内の公立高校では総合学科をもつ学校は6校あります。(興陽の総合学科は)入学してから生徒自身が選んだ専門的な勉強ができるのが特色です」

こう話すのは同校の齋藤利昭校長だ。

専門学科を学ぶため、介護福祉士や看護師などの外部の講師が教壇に立つこともあるが、指導の多くは公立高校の教員が担っている。校内には農業専門の先生だけで20人ほどおり、福祉系の教員は4人、家庭科系の教員も4人在籍しているそうだ。

6つのコースに分かれるが、高校入試では「くくり募集」(学科別ではなく学校一括で生徒を募集する方式)を採用している。入学前の段階でどのコースを選択し、何を学ぶかを決める必要がないため、入学後、時間をかけて自分にあった学習テーマを見つけることができる。6つの系列に分かれての専門的な学習は1年生の後期からスタートする。

「4月当初から1年生は6つの系列の体験をローテーションで一通りやってもらい、自分の適性をみつけてもらうところから始まります」と齋藤校長は説明してくれた。コースを決めるにあたり、担任の先生との面談や必要に応じて系列の先生にも相談できる。

6つの系列が「夢の実現」をサポート

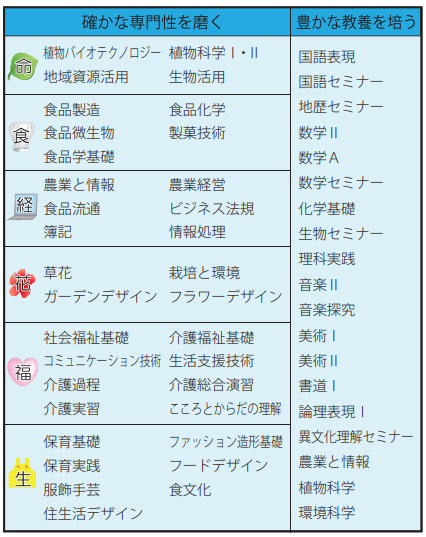

では、6つの系列とは具体的にどんな構成になっているのか。

●いのちと緑を育む系列(農業系)

●食を科学する系列(農業系)

●食と経済を考える系列(農業系)

●花と緑で環境を創る系列(農業系)

●福祉と人間を学ぶ系列

●生活と文化を築く系列

※ 写真はいずれも令和4年版の「学校案内」より。

時間割については必修科目以外は選択できるしくみで、学校案内の「6つの系列と60以上の選択科目から『学び』をデザイン」のコピーからも、生徒ひとりひとりに合わせた多様な選択肢が用意されている。

「3年生は大学みたいな感じで、教室で授業していることはほとんどないですね。朝のホームルーム後は、各自生徒が受講する教室に移動したり、実習に出たりしています。帰りのホームルームで再会するといった感じです」と齋藤校長は話す。

実習が多いカリキュラムだけにコロナ禍での学校運営には苦労が少なくなかった。

「(実習は)子どもたちの力をつけるチャンスですが、外に出て行くことができなかったのは残念でした。福祉で言うと、水曜日は施設実習の日で、お世話になっている施設に毎週出ていたが、この2年はゼロでした。保育の授業も近くの保育園と年に十数回交流していたのがなくなりました」(齋藤校長)

今年度に入り、少しずつ実習も出来るようになってきたそうだ。

写真でみる興陽高校 #1

保育・福祉総合実習室の様子①

保育・福祉総合実習室の様子②

園芸デザイン実習室

図書館が入る校舎

校内には農業用の重機も

<後編につづく>

(編集部=峯岸武司)

関連記事

編集部より 記事は配信日時点での情報です。