【SAH実践報告】Aタイムー創立125周年の高女の新たな挑戦(上)

今年4月から県立高崎女子高校(丸橋覚校長)では生徒が自ら計画し、1コマ55分の授業時間を自由に活用できるAタイムという時間をスタートさせた。「A」には自分の人生や周りの世界に対して、良い方向に影響を与える能力であるAgency(エージェンシー)の意味が込められている。

同校は昨年から、自ら考え、判断し、行動できる生徒の育成を図るモデル実践校として県教委から「SAH(スチューデント・エージェンシー・ハイスクール)」の指定を受けており、Aタイムの取り組みもこの一環で導入された。時間を有効に使う意識や学習を自分自身で計画する意識を高め、自分にとって最適な学びをデザインすることをねらいにしている。

(関連記事)非認知能力の育成に向け 3高校をSAH指定校にー県教委

■高女の導入した「Aタイム」ってどんな時間?

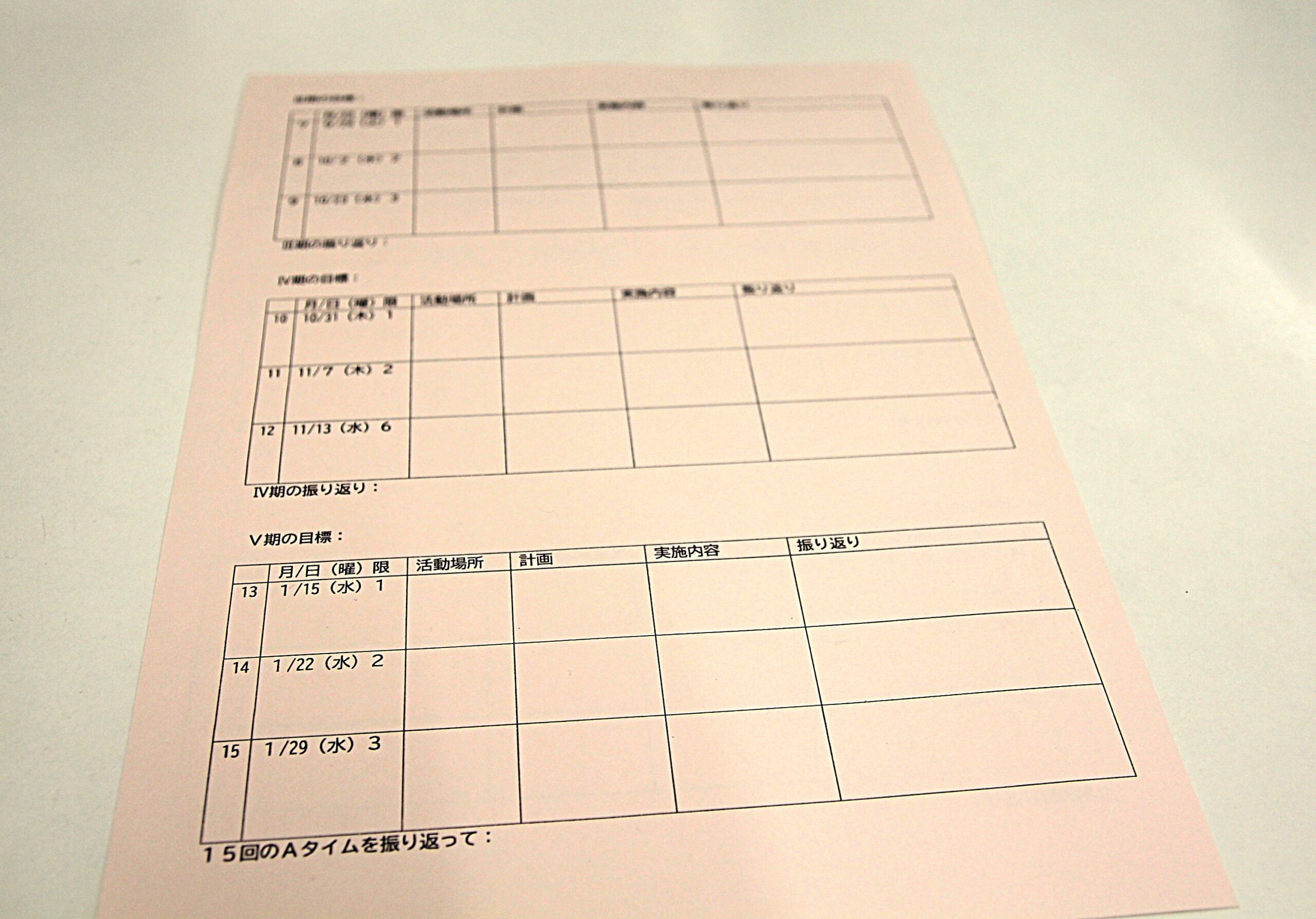

Aタイムは月3回のペースで年15回実施される。基本3回分を1タームとしていて、各タームごとに生徒それぞれがテーマや目標を決めて活動する。

Aタイムが実施される前日までに、生徒は活動する場所や活動計画を担任に報告する。学校施設を利用する場合には、生徒自身が担当の先生に許可を取る。活動内容は原則自由で、クラスや学年の枠組みも取り払われた状態で活動できる。

【画像】Aタイム計画表(1年生用)

【写真】SAH統括室長の中村理恵先生(同校で)

「Aタイムはその時に自分にとって最も必要な学びを行う、というコンセプトで実施しています。例示はあえてせずに自分たちでそのコンセプトのもとに考えて取り組んでいます。これはよくて、あれはだめ、というと生徒をそれで縛ってしまうので、一番大きな枠組みの中であえて何もこちらから言わずに、考えてもらうようにしています」とSAH統括室長の中村理恵先生は活動内容は生徒に委ねていると説明する。探究活動などで校外に出ることも認めている。

ただ、自由とはいえ「他者の学びの活動を妨げない」といった共有されたルールがある。このルールを守った上で、生徒一人ひとりは自由な時間の使い方ができる。

■戸惑いからのスタート 風向きは変わりつつある

このAタイムが導入されることが決まった当初、反対や戸惑いを表明する生徒もいたそうだ。「先生から学びたいのに、自分が家でできることを学校でやるのはもったいない」といった声や「授業の進度が遅くなるのではないか」といった声が先生のもとに寄せられた。授業をしないことへのうしろめたさを感じる教職員もいたという。

しかし、実際に動きだしてみると「Aタイムの時間はリラックスできるし、いまは周囲も肯定的」と生徒会長の佐藤花さん(3年生)は多くの生徒がこの時間に意義を見出していると感じている。

【写真】生徒会長の佐藤さん(同校で)

佐藤さんは「受講していない生物を友達から教えてもらったことがあって、自分は新たな知識を得られたし、友達もアウトプットすることで理解が深まったと言っていた」と話す。

「Aタイムの時間に将来について真剣に仲間と話したりすることもある」。こう教えてくれたのは生徒会で書記を務める萩原結菜さん(3年生)。

【写真】生徒会書記を務める萩原さん(同校で)

「友達と進路についてや奨学金や入試制度について調べてみたり…。大学に行った後、就職をどうするかなど将来について語り合ったりします」と自由に使える1コマの有効性を力説する。「将来について考える心の余裕が生まれた気がします」と萩原さんは感じている。

普段の授業にはない、Aタイムならではの学びを生徒は手探りしながら見つけ始めている。

次回は実際にどんな様子でAタイムに取り組んでいるかをリポートする。

(編集部)

関連記事

編集部より 記事は配信日時点での情報です。