みんなの学校新聞編集局

2026.02.17

tags:MEGAドン・キホーテ桐生店, おむすびの会, メタバース, 東毛少年自然の家, 桐生 まちの先生見本市ミニ

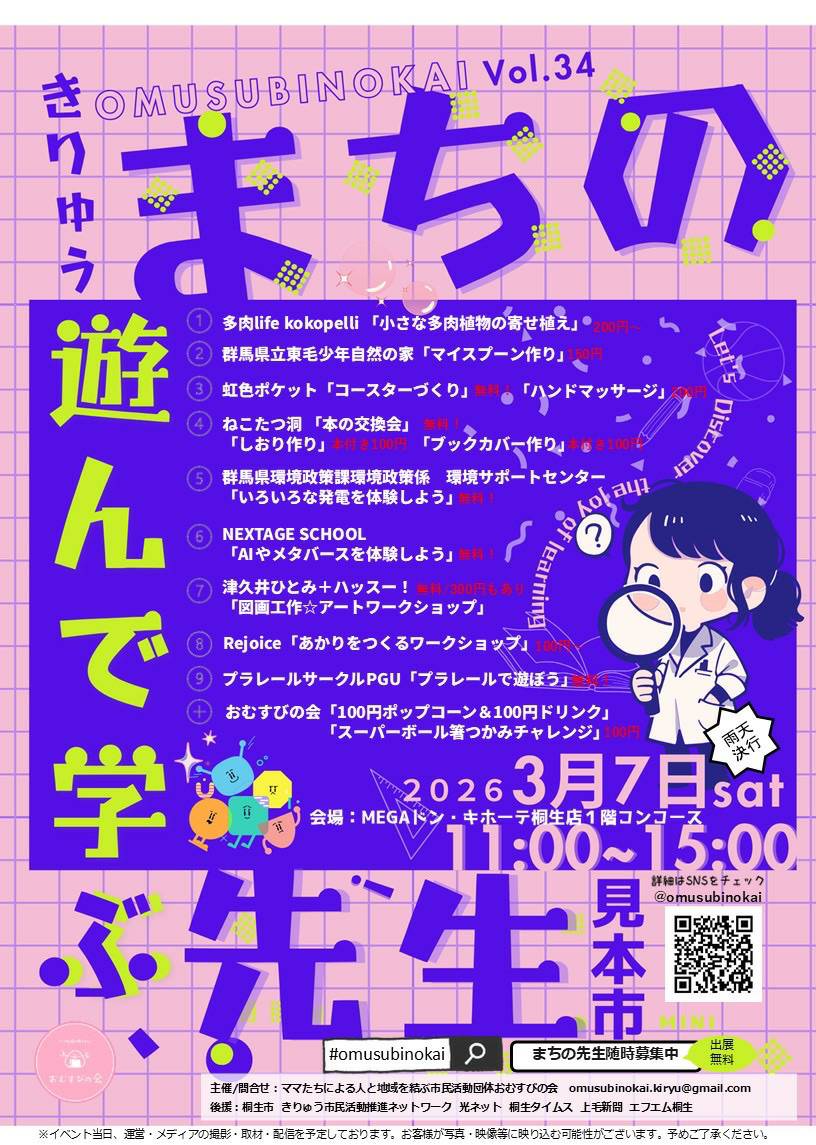

桐生市の子育て支援団体おむすびの会(澤口一枝会長)は、体験型ワークショップ「第34回きりゅうのまちの先生見本市」を3月7日午前11時~午後3時、MEGAドン・キホーテ桐生店1階南口コンコース(同市永楽町)で開く。入場無料(一部体験は有料)、雨天決行。

同見本市は「この街には学校の外にも先生がいる」をテーマに、企業・行政・団体・作家など市内外10団体が出展。メタバース体験、図画工作、あかり作り、発電 …

みんなの学校新聞編集局

2025.11.25

tags:MEGAドン・キホーテ桐生店, おむすびの会, 桐生 まちの先生見本市ミニ

桐生市の子育て支援団体「おむすびの会」(澤口一枝会長)は、「この街には学校の外にも先生がいる」をテーマにした体験型ワークショップイベント「第32回きりゅうのまちの先生見本市ミニ」を、12月6日(土)に開催する。会場はMEGAドン・キホーテ桐生店1階南口コンコース。時間は午前11時から午後3時まで。

同イベントは、市内外の団体や専門家が集まり、子どもたちが遊びを通じて多様な知識や技術に触れられる場と …

みんなの学校新聞編集局

2025.11.16

tags:NETSUGEN, ぐんまこどもみらいフォーラム2025

子どもの意見を尊重し社会に生かす「こどもまんなか社会」の実現について考える参加型イベント「ぐんまこどもみらいフォーラム2025」が、12月21日(日)に開催される。会場は群馬県庁32階の民間共創スペース「NETSUGEN」とオンラインで行う予定で、参加費は無料。申し込みは12月1日(月)17時まで受け付けている。

今年のテーマは「ワイワイ考えよう!声からはじまるみんなのみらい」。フォーラムでは、子 …

みんなの学校新聞編集局

2025.11.03

tags:Chat GPT, SAH, SAH 群馬, おおぞら幼保園 桐生市, すぎの子幼稚園, 中山芳一, 前橋南高校, 新田暁高校, 桐商, 桐商 スパーク, 桐生商業, 非認知能力

「もっと非認知能力について知りたい」。そんな読者のために桐生市立図書館の司書さんがおすすめの本を紹介してくれました。

■非認知能力をもっと知りたい!図書館の司書さんがすすめるこの5冊

「親子で楽しめるという点では絵本をおすすめしたいですね」と司書さん。絵本は非認知能力を育成する要素がつまっているそうです。

特にその中でおすすめなのが、『ぼくはぼくのえをかくよ』(荒井良二・著/学研)。 …

みんなの学校新聞編集局

2025.11.02

tags:Chat GPT, SAH, SAH 群馬, おおぞら幼保園 桐生市, すぎの子幼稚園, 中山芳一, 前橋南高校, 新田暁高校, 桐商, 桐商 スパーク, 桐生商業, 非認知能力

点数では測れない力=非認知能力。自己肯定感や意欲、協調性、やり抜く力—これらは、日々の生活と体験の中で芽生え、伸びていきます。桐生市新里町の認定こども園「おおぞら幼保園」では隣接するすぎの子幼稚園とともに、川や里山、畑、飼育動物といった豊かな自然環境に加え、子どもに寄り添う人的環境を重ね、「教える」よりも「気づきが生まれる場」を丁寧につくっています。小池聖文園長に、その実践を聞きました。

&nbs …

みんなの学校新聞編集局

2025.10.14

tags:よこまちや 桐生, よこまちや 駄菓子, 公式 駄菓子屋さんカード

「失われつつある駄菓子屋文化を守りたい!」そんな思いから全国43店舗の駄菓子屋は、10月から各店舗でオリジナルのトレーディングカードを配布し、来店者に日本中の駄菓子屋を巡ってもらう企画を始めた。

『公式駄菓子屋さんカード』の企画名で楽しみながら駄菓子屋の魅力を理解してもらうのが狙いだ。カードを取り扱う43店舗は、北は北海道網走市から南は宮崎県都城市までの総距離約3,800㎞、収集難易 …

子どもが遊びながら学ぶ体験交流 「きりゅうのまちの先生見本市」3月7日開催

子どもが遊びながら学ぶ体験交流 「きりゅうのまちの先生見本市」3月7日開催